蔡启瑞(1914年1月7日—2016年10月3日),福建同安人(今厦门市翔安区),物理化学家,中国催化科学研究与配位催化理论概念的奠基人和开拓者,中国共产党优秀党员,中国科学院院士,厦门大学教授。

蔡启瑞1950年获美国俄亥俄州立大学哲学博士学位;1956年回国回到母校厦门大学任教;1958年秋,在厦大组建中国高校的第一个催化教研室,创立了中国催化科学领域的教学与研究基地;1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

他曾说:“其实,我这一生最爱的只是一间实验室。”甚至在他昏迷前,仍喊着“催化剂”,蔡启瑞被誉为中国催化化学界的“一代宗师”。

无畏艰难,一心归国报效国家

在翔安马巷镇的一个小巷里,幼年的蔡启瑞在这里成长。童年的求学生涯,蔡启瑞几乎都是依靠奖学金度过。

蔡启瑞从小就是位不折不扣的学霸,躺在床上,可以把微分方程准确推算出来;下默棋,他一对二,居然都能赢;上课不记笔记,依然名列前茅。

1931年,蔡启瑞考上厦门大学化学系。1937年,他以优异成绩毕业后留校担任化学系助教。1947年,因成绩突出,蔡启瑞作为厦门大学选派的赴美留学生来到俄亥俄州立大学。求学期间他刻苦研学,获得了化学、哲学博士学位。他婉拒北京、上海知名高校邀请,准备回母校厦大,将自己所学报效国家。

1950年,朝鲜战争爆发,中美对峙,在美的中国专家学者,一概被滞留。这批人中,包括蔡启瑞。

彼时的蔡启瑞心急如焚,连续六年,年年递交回国申请,收到的都是拒令。1950年,厦门大学29周年校庆,有家不能回的蔡启瑞在越洋电报中写道:“祖国大地皆春,我怀念您啊,祖国!”

直到1955年8月1日,中美两国在日内瓦举行大使级会谈,中国方面以释放11名美国飞行员战俘为条件,要求美国取消扣留中国留学生法令。在中国政府的交涉下,美国移民局最终不得不同意提前放行,蔡启瑞是这11名留学生之一。

1956年3月,刚刚获准回国,蔡启瑞便匆匆订好船票,一边进行业务移交,一边日夜打点行装,最重要的是科研资料整理,而薪水、汽车、保险金他都不要了。

朋友劝他等一等,他却回答:“我一天也不能再等了!”

1956年3月下旬,蔡启瑞启程乘坐戈登将军号轮船,4月回到中国,随后在厦门大学任教。

为国转行,三次获国家自然科学奖

20世纪50年代,我国的化学工业和炼油工业还十分落后,要改变这一现状,催化科学是关键。但是,当时我国的催化科学研究基本上还是一片空白。

“国家需要,我愿意转行。” 尽管当时他在结构化学领域已有建树,但是,在国家最需要的时候,44岁的蔡启瑞毅然决定转行从事催化研究。

面对重重困难,蔡启瑞没有气馁,经过深入研究,他提出配位络合催化的理论,科学地指导催化学科的研究方向。这一革命性的学术思想后来获得1982年国家自然科学奖三等奖。

1958年,蔡启瑞成立第一个催化教研室,接着又受教育部委托成立催化讨论班。后来从这个班走出很多全国知名的催化领域专家学者,蔡启瑞因而成为中国催化事业的奠基人之一。

20世纪70年代末,蔡启瑞带领团队开展了酶催化和非酶催化固氮合成氨的关联研究,提出了过渡金属催化剂上氮加氢氢解成氨缔合式机理的新见解,并通过激光光谱和红外光谱互补实验方法证实了该观点的合理性。

20世纪90年代,他又带领团队综合运用化学捕获、同位素法等知识和技能,完成合成气制乙醇催化机理的研究,被评价为中国碳一化学最重要的进展之一。

即使到了90多岁,蔡启瑞也一直紧盯科学前沿。据介绍,他最后的研究是:为发展高效燃料电池的质子交换膜另辟蹊径,需要在“有关酶的结构中寻找适合的氨基酸系列”。而这个寻找、验证和仿生的过程一直进行到2011年蔡启瑞摔倒住院。

厦大校方概括说,蔡启瑞的精彩科研之路由三大块组成:配位络合催化理论、固氮成氨以及碳一化学。1982年、1987年、1995年蔡启瑞三次获国家自然科学奖三等奖,这是国家级含金量最高的奖项。1999年他获得“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

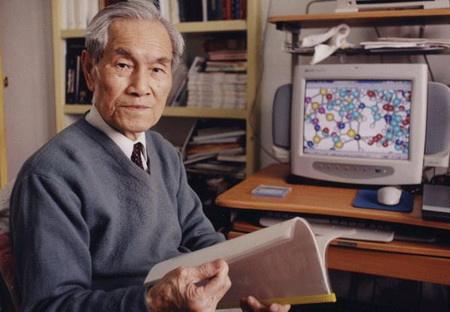

老骥伏枥,年逾80自学电脑做复杂模型

著名科学家、中科院原院长卢嘉锡曾用“探赜索隐老而弥笃,立志创新志且益坚”来概括蔡启瑞的求学科研路;理论学家唐敖庆院士称赞他“学如行云流水,德比松劲柏青”;业内人士尊称他为“蔡先”。

1990年,蔡启瑞78岁时,主动提出“退休”降薪,成为“院士退休”第一人。然而“退休”后的他仍是天天一大早就来到实验室,80多岁了还自学电脑,做复杂的模型结构图。他在钻研一个几乎不可能实现的课题——化学模拟生物固氮,这个题目的难度堪比“哥德巴赫猜想”,直到他的健康情况无法再令他支持下去。

他的邻居、厦大化学系教授王野曾说,蔡先生一直执着奉献,“好几次夜半,我被先生叫去处理电脑故障,总见到先生仍在伏案工作,当时的情景依然历历在目。”

为了总结自己的学术思想为后人所用,2010年,96岁高龄的蔡启瑞还常在电脑前打字到午夜,给《20世纪中国知名科学家学术成就概览》化学卷中“蔡启瑞”篇的撰写者提供了近三万字的电子版参考资料,以致他的腿脚肿得让人不忍目睹。

97岁那年,蔡老摔倒了,之后就很少出现在公众视野中。

蔡启瑞的长子蔡俊修说:“刚进医院的前两年,他还在构思化学模拟生物固氮的模型,长年累月地想,连说的梦话都是些极少有人能懂的‘密码’。”

在他还能说话时,他的学生去医院看他,他伤感地告诉他们:“我的手不灵了,今后不能打电脑了,我还有很多事要做,可是,现在身体不允许了。”

这是一条孤寂的路,蔡老的科研之路仅仅是输给了时间。

谦虚平和,师德高尚

外人眼中的“泰斗”“院士”仿佛高不可攀,蔡启瑞一生却都谦虚平和、与人为善,也淡泊名利,学风正派。

曾经采访过蔡启瑞院士的记者蔡国烟回忆道,时年,蔡启瑞75岁,思路却十分清晰。“作为一名文科生,我对生物化学并不了解,而蔡老却能讲得通俗易懂,让我可以顺利地记下笔记,最后整理刊发出来。”在蔡国烟的印象中,无论是面部表情还是说话语调,蔡老都十分和蔼,与他交流时,丝毫感受不到这是一名中科院院士,更多似是一名普通老师,在“学生”面前传道授业解惑。

蔡启瑞的学生周朝晖说:“最近几年,我做了大量的学生工作,在与学生交流的日子里,我常常回忆起作为蔡先博士生的日子,他是我日后从事科学研究的直接引路人。师者如兰,蔡先传递给我的不仅仅是严谨的科学研究精神,还有那一份对学生的质朴和关爱。20多年过去了,但导师家访的身影常在我眼前浮现。”

厦门大学化学化工学院傅锦坤在回忆蔡启瑞院士的文章中写道:“蔡教授严以律已宽以待人,在工作和学习上对后辈谆谆教导并严格要求。在(20世纪)六七十年代对于刚上岗的年青人,哪怕是文化程度不高的职工,都能从最基本的知识入手给予耐心的业务指导,甚至手把手教他们进行实验操作。遇到许多科研攻关内容,他胸有成竹地抓住问题的本质,深入浅出地给年青人予以开导并指出解决问题的思路,这不但解决了科研问题,而且在实践中培养后一代。他渴望年青一代尽快成长,经常说‘我老了,多么想把所有掌握的知识都传授给你们’。在几十年的教学和科研中,他就是以这种高尚的精神培养了一代又一代年青人。他一贯不以长者自居,和他相处几十年,从来没有看过他严厉指责别人;但对后辈有过失和缺点,他都能以长辈的慈祥友善而又严格的态度给予指出,并提出批评意见,让你心服口服并乐于改正错误。”

心怀教育,回乡设立奖学金

作为一名土生土长的翔安马巷人,虽然一生奔波,蔡启瑞先生却没有忘记自己的故乡,对马巷这片土地非常有感情。

翔安区教育局副局长许海建介绍,蔡启瑞摔倒卧病在床也没有忘记自己的家乡,特意在翔安一中和马巷中心小学设立了“蔡启瑞励志奖学金”。“原先是设立每年两万元奖学金,要颁发的时候一家厦大校友企业又追加了1万元。”翔安一中和马巷中心小学16名品学兼优的学子,每人收到了1000元至2500元不等的奖学金。

这笔奖学金是属于“蔡启瑞教育发展基金”旗下的,“蔡启瑞教育发展基金”是2013年蔡启瑞百岁生日之际设立,由蔡启瑞启动注资20万元,现已募集基金400余万元,下设“厦门大学蔡启瑞奖学金”“蔡启瑞爱心基金”等奖励项目,用于奖励资助大中小学优秀师生群体,扶危济困等社会公益慈善。

“他是名副其实的中国之子,蔡老热爱桑梓、奖掖后辈的殷殷之情,深深地打动我!先生之风,山高水长!”翔安一中副书记王永富发朋友圈缅怀。作为翔安这边土生土长的资深院士,蔡启瑞在马巷影响很大,尤其对翔安的学子来说,是学习的楷模,更是一种学习的动力。在王永富的印象中,蔡启瑞先生为人低调,在举行奖学金签订和颁发仪式之时,因为身体原因没有出席,特意交代儿子——厦大教授蔡俊修代表出席,在颁奖仪式上,蔡俊修也秉承蔡启瑞先生低调作风,只是上台简单说了几句。

据马巷中心小学校长许成绩介绍,蔡启瑞最早就读于马巷中心小学,是马巷中心小学的老校友。“蔡老虽逝,但音容宛在,风范长存。他为我们留下了宝贵的精神财富,他是一位智慧和品德双馨的杰出代表,他求学孜孜不倦,从小打下深厚的基础。”在许校长记忆中,蔡启瑞为人谦虚谨慎、平易近人、胸怀开阔。“更让我们敬重的是蔡老对母校、对教育的一片赤子之心。先生心怀教育,回报母校,无私奉献的精神令人动容。”

蔡启瑞先生一生热爱祖国,崇尚科学,严谨求实,无私敬业,将全部心血奉献给了我国催化科学事业,为我国科教事业发展作出了重大贡献。(综合自海西晨报、新华网、厦门大学网、厦门日报、科普中国)